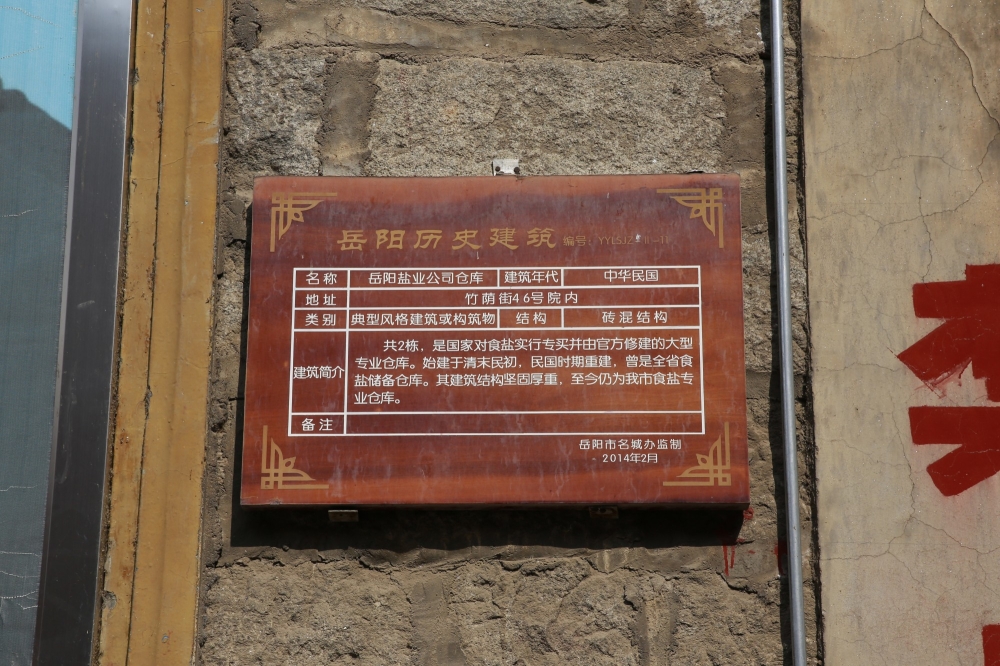

岳阳盐业公司仓库,原名岳州大盐仓,现位于竹荫街46号。仓库为两幢长48米、宽18米、净空9米的单体建筑,有厚达一尺五的花岗岩墙体,有高达十尺的封火老砖,其建筑结构坚固厚重。2011年被岳阳市人民政府公布为第一批历史建筑。

一、建筑历史

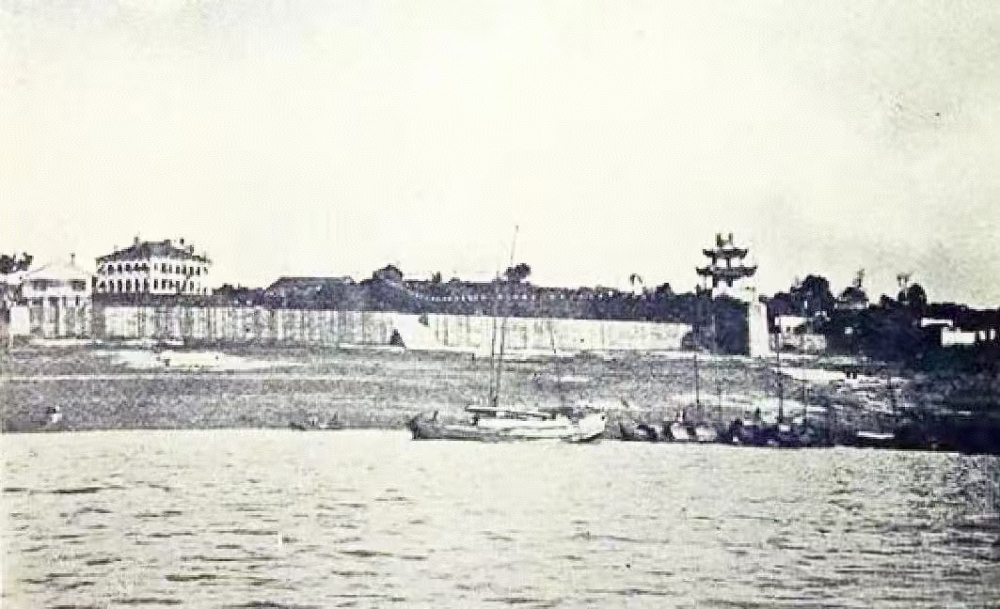

最初的岳州大盐仓,始建于清末民初,岳州及周边各县所需食盐,在长江边的“盐船套”完成交易后,经浅船运至街河口入库存贮,再通过盐商分销至各地。大盐仓于1931年废弃。

1932年,由盐商老板集资易地再建岳州大盐仓,就是现在仍在使用的岳阳盐业公司仓库,当时还有一个名字,叫“十二维盐仓”,表示由12个盐商老板集资修建。

1950年,中国人民解放军接管岳州大盐仓。70年代,国家对食盐实行专卖,并原址重修大型专业仓库,该仓库曾是全省食盐储备仓库,现为我市盐业公司食盐专业仓库。

二、盐业变革

在古代仓储制度中,由国家批准的仓库建设有常平仓、社仓、义仓三种,主要屯积国家垄断资源,岳州大盐仓属于“义仓”。

自古至今,各朝各代都有严格的盐交易制度,产、供、销划区进行,不可逾越。古代湖南人口众多,历来就是国内最大的食盐销售市场。

清中叶以前,湖南盐贸易长期由实力雄厚的淮盐独占。一直到太平天国运动爆发,太平军占领南京,阻碍了淮盐入湘通道,造成整个湖南食盐供应短缺,人民生活苦不堪言,这时清政府才允许四川盐进入湖南市场,史称“川盐济楚”。从地理上可以看出,岳阳正好处于“淮盐入楚”与“川盐济楚”物流“圆”的相切点,属于我国两大盐交易的竞争区。

因为盐的重要,在古代贸易中,历代皇帝禁止老百姓私下交易,屯积、存贮。原因很简单,政府必须垄断这种稳定的税收来源,盐制备、盐交易,都必须在官府严密控制下,其中特别重要的一环就是通过仓储进行盐屯积。

据湖南盐业史记载,岳阳曾经是我省规模很小的四个井盐产地之一,位置在湘阴白水江上游沙溪境内,另外三个井盐产地是湘乡、澧州、东安。虽然岳阳境内有盐,但质量差,产量低,成本高,不能满足人民的生活需要,所需食盐仍需从境外购进。有资质的盐商,先购买政府盐政部门制发的“票引”,再往北40里,到长江岸边湖南境内的“盐船套”,或者去湖北境内的“分盐”镇购盐,这是当时政府允许盐船停泊的到岸码头。购买的盐运往岳州仓库储存,等待销售。这种交易方式叫“盐商引岸制”。

这些“票引”规定,每票500引,每引8包,每包100斤。咸丰五年《两淮盐法志》记载,岳州淮盐年销量约2.6万余引,其中巴陵19000引,临湘3220引,华容1930引,平江960引,湘阴1170引,这些盐,都必须先入岳州盐仓,验数点包,再逐一分销到各县域。

三、重大事件

1937年,中国国民政府海军总部进驻岳州,其司令部就设在盐仓内,沿长江至湘江,从武汉到长沙,布雷阻航,沉船塞江,阻止日本海军舰艇南侵的决策和具体方案,就是在这个盐仓作出的。

1938年11月11日,日军占领岳州,继而成立的日本占领军宪兵司令部总部就设在盐仓,让这里成为了四次长沙会战的策源地之一。

1950年,中国人民解放军接管岳州大盐仓,仓内存盐429万斤。

(仓库1幢外墙和大门)

(仓库2幢外墙和大门)

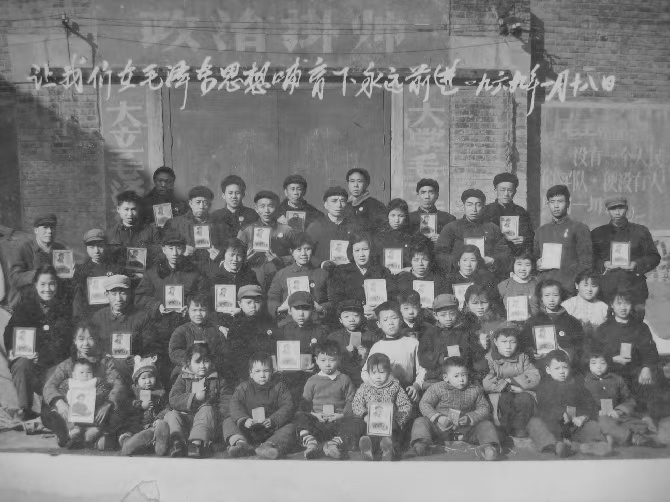

(1969年,职工子弟合影“让我们在毛泽东思想哺育下永远前进”——张赞岳(原盐业公司财务科长)保存)

编辑:李勇燕(作者引用“岳州地理”文章部分内容。)